秋田は鹿角市、尾去沢鉱山へ

秋の或る日、紅葉のベストシーズンだというが、生憎の空模様だ。私を乗せた車は秋田県鹿角市の「史跡・尾去沢鉱山」に向かっていた。

尾去沢鉱山をご存知だろうか。北東北の方なら、或いは鉱山マニアなら普通に知っている場所であろう。かく言う私は寡聞にして存じなかったのだがこの度縁あって訪れる機会を得た。世界遺産関連での秋田県滞在に併せて地元観光資源の視察である。

さて、鉱山というのは、切ないものだ。それはひとえに終わりを連想してしまうからだろう。エネルギー方針の転換の名の下に掘られなくなった炭鉱、掘り尽くしてしまったために終わりを迎えた銀鉱、銅鉱、金鉱──祭りの後が寂しいのと同じように、それらは寂しく切ない。

例えば軍艦島のようなわかりやすくアイコニックな廃墟感は郷愁と切なさを呼び起こすだろう──あそこも掘られなくなった炭鉱の残滓だということは言うまでもない。

尾去沢へと向かう車の中で、窓外の風景を眺めながら鉱山の概要を聞く。ちょうど車が差し掛かった辺りでは昭和初期、貯水池のダムが決壊し下にあった集落が土石流に見舞われてしまったのだそうだ。死者は300人を超えたという。なんとも暗い話だが紛れもない史実である。鉱山というのは事故の話に事欠かない。故にやはり、切ない。

天候は思わしくなく山は靄で煙り、シンボルの煙突が見えないという若干残念なシークエンスを挟みながら、尾去沢鉱山へと到着した。

平成の中頃まで、ここはマインランド尾去沢というテーマパークだったそうだ。廃鉱山の有効活用としてベストな選択だったのか疑問が残るが、リソースをポジティブに転換しようとした結果なのだろう。しかしそれすら終了してしまったという事実は廃鉱山の寂しさを余計に助長している。

待てよ、廃遊園地×廃鉱山だと?こんな寂しい組み合わせが他にあるだろうか。売りにできるほどの寂しさではないだろうか。

この佇まいである。ロープの張られた遊具は切ない。わずかに漂うマインランド臭。いま史跡の名前でやらせてもらってますが、ウチ、前はもっとハイカラな名前やったんよ感は否めない。

気を取り直し、さあいざ坑道へと向かおう。

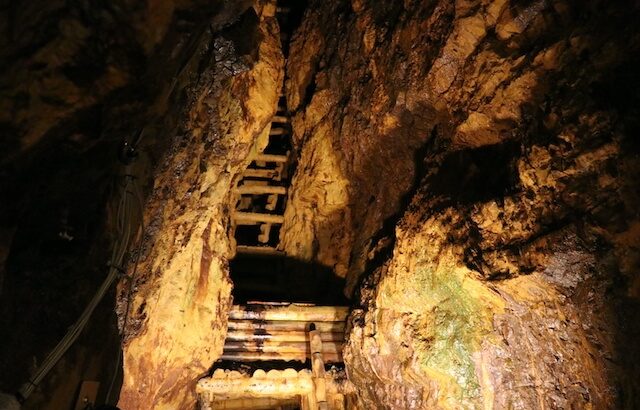

坑道の中へ(石切澤通洞坑)

鉱山歴史の坑道<みち>という巨大看板の硬派過ぎるフォントとゆるキャラのこのコントラストよ。どっち寄りの気持ちで入っていくべきなのか戸惑う。

冗談はさておきこの坑道(みち)、生活道としても使われていたらしく子供が通学路として利用したりしていたそうな。ダンジョンの英才教育過ぎる。

地球の営みというものは人間のそれとは桁違いのものを生み出すものだと、人生でもう何度も思い知らされたことを再確認する。なんだろう、結構メンタル侵食してくる系の観光地なのかなここ。

山神社

我に帰り、奥へと進む。そこに現れたのは神社だ。

坑道の有効活用

話によるとこの鉱山、テック企業からサーバーを設置させてくれないかという話が後を絶たないそうだ。なるほど、東北の雪深い地域にありながらも坑内なので雪が積もることはなく、夏も安定の涼しさである。なんと保冷にもってこいなのだろう。ビットコインのマイニングなんかにはうってつけである。はっ…マイニング?ここは元々本当のマイニングをする場所ではなかったか。昔はリアルなゴールドを掘り、これからはデジタルゴールドを掘る。これだ、これでいこう。って妄想が捗るくらいぴったりなのだが、おそらく諸々の事情で実現しないだろう。

いやでも面白いよな、日本屈指の鉱山跡でマイニング。そしてビットコインを県内通貨にし、いよいよ秋田は日本から独立だ。食料は自給でき、電力も洋上風力発電で自給しつつあり、そして通貨も発行し、なんと美人まで自給…完璧じゃないか。いやだめだこの発想はラディカルすぎる。秋田県民に絶対に気付せてはいけない。口が裂けても言えないな…書いてるけど。

妄想はさておき、この涼しさを利用して実はこんなことをしている。

酒の貯蔵である。秋田の地酒やワインを、ワインセラーよろしく保管しているのだ。なるほどこれは利に適っている。

尾去沢貯蔵はラベルにしっかりと書かれており、もはやひとつの売りになっているようだ。

坑内の記念撮影スポット

さてこちらは記念撮影エリア。こちらのヘルメットを被って撮るが良い、とゆるクマに促される。

突如として江戸時代の再現が始まる

歩を進めると、マダム・タッソー的世界観を楽しめるエリアが現れる。

営業終了後電気が落とされたら怖いんだろうな、と謎の想像をしてしまう。余談だが私が一番怖いディズニーのアトラクションはイッツ・ア・スモールワールドである。

どうやらここではキリシタンが大目に見られていたらしい。洞窟の中だしさ、いいよいいよ、働いてくれれば文句ないから、ってことだろうか。そのゆるさ嫌いじゃない。さて、恒例の様に外の世界に目を向けてみると(本記事何度目だろうか)トルコのカッパドキアでは異教のキリスト教徒が洞窟に隠れて祈りを続けていた例がある。ああ、「地下に潜る」というのは慣用句でもなんでもなく事実なんだよなと思わされる。

坑道のコース

さあこれにて坑道は終わりだそうだ。後で知ったのだが私が回ったのは標準コースだという。

・特別コース(1.7km 約40分)

コースの選択は入場者に委ねられているのでより深く知りたい方は特別コースをお勧めする(標準コースの全行程は含まれている)。

資料によると特別コースでは立坑(坑内エレベーター)に「やめなさい 手順無視してまた作業 いつか地獄へ直滑降」という標語が掲げられているらしい。エレベーターに掲げるにしては縁起でもないパンチラインだ。Elevator to Hell。シンプルに怖い。

あなたもできる、砂金採り?

地上に出た。ちょうど上がった場所にはお土産屋があり、天然石堀りが出来る場所が併設されていた。たまたまなのか、その時は誰もおらず、分割されたいくつかの砂場にはなんとも言えない寂しさが漂っていた。

そして尾去沢の名物のひとつと言ってもいいかもしれないが、砂金採り体験もできるらしい。ふと壁を見ると開催された歴代の大会の記事がいくつも貼ってあったが、気になったのは優勝者がほぼ他県人だったことだ。秋田県民は、悔しくないのだろうか。砂金採りまくっていた在りし日のDNAはもうすっかりなりをひそめ、一般的日本人に同化してしまったのか。しっかりしてくれ秋田人、それで独立ができるものか。

あるいは、他県人に花を持たせることで場をうまくまとめようという、秋田人ならではのおもてなし精神なのだろうか。なるほど懐柔策か。いずれにせよ侮れない。

終わりに

さて、この場所の売り(?)である砂金採りに参加せずに結論付けてしまうのは片手落ちな気もするが、やはり色々な要素が組み合わさって絶妙に切ない場所であると思った。楽曲を通して一定のリズムを刻むベースラインのように、最初から最後まで寂しさが通底しているのだ。

数多くの遺跡同様、多くの人がここで働き集落で生活をしていたことに想いを馳せる時、現状とのギャップに少しだけ寂しくなる。

東洋屈指の銅鉱山として、明治以降は海外の優れた採掘技術を導入して日本の産業を支えた尾去沢。--ってなんとなくこれマインランド化してなかったら「明治日本の産業革命遺産」に入ってたんじゃないかと思わせる。そこも切ない。とにかくすべてにおいて切なさがほとばしっている。

なんとなく「兵どもが夢の跡」という言葉がふと浮かんできたのは、ここが東北であることと、尾去沢で採掘された金が平泉で使用されていたことと無関係ではあるまい(前述の句は芭蕉が平泉にて詠んだものだ)。

この寂寞たる史跡も、いつまでもこの姿であるかはわからない。令和の次の、あるいはもっと後の時代にどうなっているかを想像するに、ひとつの推測が頭をよぎった。

ひょっとして秋田は、独立に向けてここを数万人収容できる核シェルターに転用するのではないか?

カッパドキアのカイマクル地下都市も古代核戦争のシェルターではないかと考えられ…おっと、いささかオカルトが過ぎるか。

冗談はさておき、とにかく、近くを訪れた際は行ってみることをお勧めする。

廃墟好きも、鉱山マニアも、歴史好きも、砂金採りの猛者も、満足できるポテンシャルと間口の広さ(いや、むしろ狭いか?)を秘めているのだから。

帰る頃にはきっとあなたも、坑道を「みち」と読む硬派な人間になっていること請け合いだ。

追記

本稿を書き終え、なんとなく事実確認のためにウェブ上をDigっていたらとんでもないものを発見してしまった。マインランドにシューティングアドベンチャーなるものがあったらしい。

実際の坑道を利用し、疾走しながら次々と現れるエイリアンを撃ち倒していくという、男の子ならば軽く小躍りしてしまいそうな内容なのだ。

しかもとにかく長いらしく、20分間もライドしているのだそうだ。長すぎて途中で飽きるらしい。なんだそれは。そんな坑道利用、世界的に見てもあまりにも稀有すぎる。正直、先程からずっと「すげえ」を連発している。

ディズニーやUSJにもそんなイカれたものはない。これぞワンアンドオンリー。運良く見つけた動画の世界観たるやとにかくクセがすごい。ぶっ飛んでる。平成のある時期、東北にこんな狂気が存在していたということは語り継がねばなるまい。とにかくその時期に訪れなかったことが悔やまれる。私は今、手の震えが止まらない。

施設情報

史跡 尾去沢鉱山

秋田県鹿角市尾去沢獅子沢13−5

【アクセス】

東北自動車道鹿角八幡平ICから10分

十和田湖から1時間15分

八幡平から1時間

【営業日】

夏季 4/1~10/31 9:00~17:00

冬季 11/1~3/31 9:00~15:30

定休日:年中無休

【ひとこと】

坑道内は冷えるので要上着